农村基础设施PPP的契约不完全性给项目实施制度创新挑战和契机

日期:2025-05-20

农村基础设施项目具有较高的分散性,例如灌溉设施和农村公路等。相较于城市项目,其信息获取成本更高。这是因为农村地域广阔•▪★,项目分布较为分散,导致信息收集和整理的难度加大。

社会资本方面,存在隐藏运营成本信息以获取超额收益的现象●★◆。例如虚报维护费用,这进一步加剧了信息不对称的程度,使得契约的不完全性更加突出。

农村基础设施PPP的契约不完全性既给项目的实施带来了挑战,同时也为制度创新提供了契机。通过“动态契约设计 + 数字化治理 + 在地化制度供给”的三元协同■★,可以在有效控制交易成本的同时,充分释放社会资本的活力。未来的研究可以进一步关注区块链智能合约在农地抵押权益自动执行中的应用•,为农村基础设施PPP模式的发展提供更多的技术支持和创新思路。

采用社会效益债券(SIB),将部分财政补贴与可量化的社会效益指标挂钩,如节水率●、脱贫人口数等-。这种方式可以激励社会资本更加注重项目的社会效益,实现经济效益和社会效益的双赢•★。

政府方面,缺乏对农村基础设施使用数据的长期监测系统。以灌溉设施利用率为例,由于缺乏相关数据的长期监测,政府难以准确了解项目的实际运行情况,从而影响决策的科学性。

风险分配失衡 政府在农村PPP项目中倾向于将市场风险,如农户付费意愿不足等,转嫁给社会资本。然而,却缺乏与之相匹配的风险补偿动态调整机制。这使得社会资本在承担过多风险的情况下,可能会降低对项目的投入和积极性,进而影响项目的质量和进度△-。

推广第三方调解机制,设立农业农村领域PPP仲裁委员会。第三方调解机制和仲裁委员会可以及时、公正地解决项目实施过程中出现的争议-•-,维护各方的合法权益。

制定农村PPP专项条例,明确设施产权归属、政府履约担保等特殊规则。专项条例可以为农村基础设施PPP项目提供更加完善的法律保障,减少因制度不完善而导致的问题。

引入模块化契约架构,将管护条款分为核心条款和弹性条款。核心条款如最低服务标准,确保项目的基本质量;弹性条款如价格调整机制,预留再谈判空间●◆,以适应项目实施过程中的各种变化。

绩效评价机制缺失 农村基础设施项目具有显著的社会效益■•,如生态保护和扶贫效果等▼。但这些社会效益难以进行货币化衡量,导致在契约中缺乏多维的绩效指标。这使得对项目的绩效评价不够全面和准确,无法有效激励各方积极履行职责◆•。

权责边界模糊 在农村基础设施管护PPP项目中,政府与社会资本在管护责任划分方面常常缺乏可量化的条款。例如在设施维护标准以及突发灾害应对等方面,由于缺乏明确的量化规定,容易导致双方在实际操作过程中产生争议,影响项目的正常推进。

部分地方政府契约精神薄弱,存在“换届违约▪•”的风险。这使得社会资本对参与农村PPP项目存在顾虑,不利于项目的长期稳定发展。

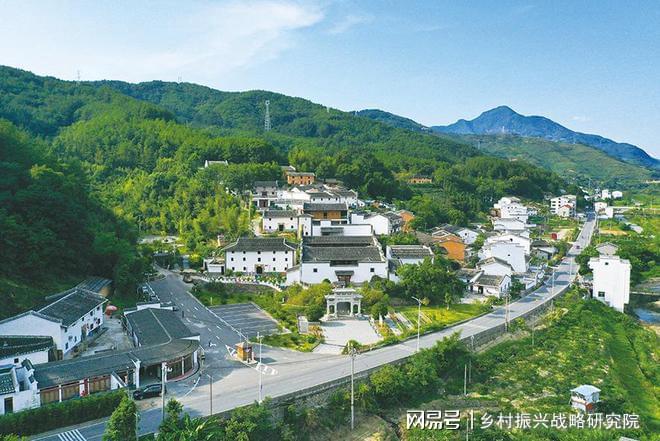

农村基础设施建设与管护对于农村地区的经济发展、社会稳定以及生态保护等方面具有至关重要的意义。公私合营(PPP)模式作为一种有效的项目运作方式=■◆,在农村基础设施管护领域得到了广泛应用。然而,由于该模式自身的复杂性以及农村地区特殊的环境条件•△,基于不完全契约理论来看,农村基础设施管护PPP模式存在明显的契约不完全性问题。深入研究这一问题的框架、表现、成因▼…、影响以及优化路径,对于提高农村基础设施PPP项目的实施效率和社会效益具有重要的理论和实践价值=。

不完全契约理论的核心逻辑 不完全契约理论指出,由于交易成本的存在、人类的有限理性以及信息不对称等因素★,契约无法对所有未来可能出现的状态进行详尽涵盖■=。在这种情况下,剩余控制权的分配便成为了核心问题■。而PPP项目具有长期性和复杂性的特征•▼,这与不完全契约理论的核心逻辑高度契合。这种契合使得不完全契约理论能够为分析农村基础设施管护PPP模式提供有效的理论基础。

建立农村PPP大数据平台,整合设施使用◆、农户支付等数据。通过大数据平台•,可以有效降低信息不对称程度,为项目的决策和管理提供更加准确的依据。

农村基础设施PPP项目的收益稳定性较差。这主要是由于付费机制不完善,项目需要依赖政府补贴与社会资本运营能力之间的动态平衡。如果这种平衡无法有效维持,将对项目的可持续性产生不利影响。

现行的PPP法规对农村项目的适用性不足。例如土地流转政策与设施权属之间存在冲突,这给农村基础设施PPP项目的实施带来了诸多困难。

探索农村基础设施资产证券化,增强社会资本退出的灵活性•。资产证券化可以为社会资本提供更多的退出渠道,提高社会资本参与农村基础设施PPP项目的积极性。